马来西亚税收黑幕:一场精心策划的财富掠夺?

马来西亚税收:一场精心策划的掠夺?

马来西亚税收:一场精心策划的掠夺?

马来西亚税收体系:看似公平,实则...

马来西亚的税收体系,乍看之下,似乎遵循着一套严谨的逻辑:直接税与间接税并存,联邦与州政府分权管理,内陆关税局与皇家关税局各司其职。然而,魔鬼往往藏在细节之中。这种看似周全的体系,实则隐藏着诸多不公与漏洞,更像是一场精心策划的掠夺,将国民财富源源不断地输送至少数特权阶层手中。

直接税,名义上是对个人和企业的收入进行征收,旨在调节贫富差距。但实际上,富人总有办法通过各种复杂的财务手段来避税,而中产阶级却成了主要的受害者,他们的每一分血汗钱都逃不过税务局的法眼。间接税,看似人人平等,但穷人却承担了更高的税负比例,因为他们的大部分收入都用于生活必需品,而这些商品和服务往往都包含着高额的间接税。

联邦政府与州政府的分税制,更是加剧了地区发展的不平衡。富裕的州份可以获得更多的税收收入,从而进一步发展经济,而贫困的州份则陷入恶性循环,难以摆脱贫困。内陆关税局与皇家关税局之间的权力分割,也为腐败提供了温床。不同部门之间的协调不畅,导致税收漏洞百出,让一些不法分子有机可乘。

所谓的税收政策,与其说是为了公共利益,不如说是为了维护既得利益集团的统治。这些政策的设计者,往往是那些与权贵阶层有着千丝万缕联系的专家学者,他们所制定的政策,自然会偏向于维护他们的利益。普通民众的声音,在这些政策的制定过程中,几乎可以忽略不计。这难道不是一场精心策划的掠夺吗?

公司所得税:大企业的游戏,小企业的噩梦

税率迷宫:谁在浑水摸鱼?

马来西亚的公司所得税,其复杂的税率结构,简直就是一个精心设计的迷宫。对于实缴资本低于250万马币的本土公司,表面上看似享受着较低的税率,似乎是对中小企业的扶持。然而,这种分级税率实际上却充满了陷阱。

首先,15万马币的低税率区间,对于许多企业来说,简直是杯水车薪。稍微有点规模的企业,利润都很容易超过这个限额,大部分利润还是要按照更高的税率缴纳。其次,这种分级税率也鼓励企业进行财务操作,例如通过拆分利润、转移资产等手段,来规避高税率。这无疑增加了企业的运营成本,也为税务部门带来了监管难题。

更为关键的是,这种分级税率并没有考虑到不同行业的盈利能力差异。有些行业利润率高,有些行业利润率低。一刀切的税率,显然是不公平的。那些利润率低的行业,很可能因为税负过重而难以生存。

而对于实缴资本高于250万马币的公司,一律按照24%的税率征收。这种看似简单的税率,背后却隐藏着对大企业的偏袒。大企业往往拥有更强的议价能力,可以获得更多的税收优惠政策。同时,大企业也更容易通过各种手段来避税,例如将利润转移到低税率地区。

这种税率结构,与其说是为了公平竞争,不如说是为了维护大企业的利益。小企业在夹缝中求生存,大企业则可以利用各种优势,不断扩张。这难道不是大企业的游戏,小企业的噩梦吗?

外资的盛宴:本土企业的困境

更令人愤慨的是,马来西亚对外资企业的税收政策,简直可以用“慷慨”来形容。为了吸引外资,政府不惜出台各种优惠政策,例如减免税收、提供补贴等。这些政策,无疑加剧了本土企业与外资企业之间的竞争不平等。

外资企业往往拥有更先进的技术、更强大的资金实力和更广阔的市场渠道。在这些优势的加持下,外资企业可以轻松地抢占市场份额,挤压本土企业的生存空间。而政府为了吸引外资,却不断降低对外资企业的税收要求,进一步削弱了本土企业的竞争力。

这种饮鸩止渴的做法,短期内或许可以带来一些经济增长,但长期来看,却会对本土产业造成致命的打击。本土企业无法与外资企业竞争,只能被迫关闭或者被收购。最终,马来西亚的经济命脉将掌握在外资企业手中,国家经济安全将受到严重威胁。

这种对外资企业的过度优惠,与其说是为了发展经济,不如说是为了讨好外资。政府为了获得短期利益,不惜牺牲本土企业的利益,这难道不是一种饮鸩止渴的行为吗?这难道不是外资的盛宴,本土企业的困境吗?

个人所得税:中产阶级的血汗钱,养肥了谁?

税率的残酷:劫富济贫?还是劫贫济富?

马来西亚的个人所得税,号称累进税制,仿佛是为了实现劫富济贫的社会理想。然而,深入分析之后,你会发现这更像是一场精心设计的骗局,真正被“劫”的,不是那些富得流油的权贵,而是辛辛苦苦的中产阶级。

表面上,税率从0%到30%不等,收入越高,税率越高。但实际上,富人们拥有无数种合法避税的手段,例如设立离岸公司、购买保险、进行慈善捐赠等等。他们可以将自己的收入转移到各种各样的“避税天堂”,从而逃避高额的税收。而中产阶级,他们的收入来源单一,工资是主要的收入来源,几乎没有任何避税的空间,只能眼睁睁地看着自己的血汗钱被税务局无情地收割。

更令人愤怒的是,那些靠着灰色收入、非法收入致富的人,他们根本就不会申报自己的收入,更不用说缴纳税款了。而税务局,对于这些人的违法行为,往往睁一只眼闭一只眼,放任他们逍遥法外。

所以,所谓的累进税制,最终变成了中产阶级养活富人的工具。中产阶级缴纳的税款,被用于补贴富人的企业、修建富人的豪宅、支付富人的医疗费用。这难道不是一种赤裸裸的劫贫济富吗?

外籍人士的优待:公平何在?

更让人感到不公的是,马来西亚对于外籍人士的个人所得税政策,简直是优待到了令人发指的地步。对于在马来西亚工作的外籍人士,他们的税率竟然可以固定为30%,这简直是对本土居民的歧视。

这意味着,一个在马来西亚工作多年的外籍人士,即使他的收入超过200万马币,他所缴纳的税款也仅仅是收入的30%。而一个收入同样超过200万马币的马来西亚本土居民,他所缴纳的税款同样是收入的30%。

表面上看,两者所缴纳的税款比例相同,似乎很公平。但实际上,两者所享受的社会福利却存在着巨大的差异。外籍人士在马来西亚工作,他们所享受的医疗、教育、养老等社会福利,往往不如本土居民。这意味着,外籍人士可以用更低的税负,享受到与本土居民相同的社会福利。

这种对外籍人士的过度优待,无疑会加剧本土居民的不满情绪。他们会认为,政府为了吸引外资,不惜牺牲本土居民的利益,这难道不是一种卖国行为吗?这难道不是对本土居民的歧视吗?公平何在?

预扣税:隐藏的陷阱,无声的剥削

复杂的规定:为谁设计的迷宫?

马来西亚的预扣税制度,宛如一个精心设计的迷宫,复杂的规定让人眼花缭乱,稍不留神就会踩入陷阱。表面上,预扣税是为了确保非本地公司或个人在马来西亚产生的收入能够及时缴纳税款,防止税收流失。然而,实际操作中,它却成为了压榨小企业和个体户的工具,为权贵阶层提供了寻租空间。

各种名目的预扣税,例如特殊所得预扣税、利息预扣税、承包费用预扣税、佣金预扣税等等,层出不穷,让人应接不暇。每一种预扣税都有着不同的税率和适用范围,想要搞清楚这些规定,需要花费大量的时间和精力。对于那些缺乏专业知识的小企业和个体户来说,这无疑是一项巨大的挑战。

更可恶的是,这些预扣税的规定往往含糊不清,存在着大量的解释空间。这为税务官员提供了寻租的机会,他们可以随意解释规定,从而对企业进行敲诈勒索。一些企业为了避免麻烦,只能选择花钱消灾,向税务官员行贿。

这种复杂的预扣税制度,与其说是为了规范税收,不如说是为了制造寻租空间。它让小企业和个体户不堪重负,让权贵阶层从中渔利。这难道不是一个为权贵阶层设计的迷宫吗?

双重征税的猫腻:谁在暗箱操作?

更令人气愤的是,马来西亚的预扣税制度还存在着双重征税的问题。根据马来西亚政府与收款人所在国之间关于双重征税的税收规定,各国的预扣税税率各不相同。然而,在实际操作中,由于信息不对称、监管不力等原因,双重征税的问题屡见不鲜。

例如,一家中国公司在马来西亚提供技术服务,需要缴纳10%的预扣税。同时,这家中国公司在中国也需要缴纳企业所得税。这意味着,这家中国公司就同一笔收入,需要缴纳两次税款。

虽然马来西亚与中国之间签订了避免双重征税的协定,但想要享受这一协定,需要提供大量的证明材料,并且经过复杂的审批流程。对于那些规模较小的中国公司来说,这无疑是一项巨大的负担。

一些马来西亚企业,为了逃避税收,会故意将收入转移到境外,然后再以外包服务的名义将收入转回马来西亚。这样,他们就可以利用双重征税的漏洞,少缴纳甚至不缴纳税款。

这种双重征税的问题,与其说是无心之失,不如说是有人在暗箱操作。它让跨国企业面临更高的税负,让权贵阶层有机可乘。这难道不是一场暗箱操作吗?谁是受益者?谁又是受害者?

房地产盈利税:炒房者的天堂,刚需族的地狱

税率的摇摆:政策的随意性?还是利益的博弈?

马来西亚的房地产盈利税 (RPGT),本意是为了抑制房地产投机,防止房价过快上涨。然而,纵观其税率的调整历史,却充满了随意性和不确定性,更像是政府在不同利益集团之间摇摆的结果。这种政策的摇摆不定,不仅无法有效抑制炒房行为,反而加剧了市场的混乱,最终受害的还是那些渴望拥有自己房子的刚需族。

RPGT 的税率,就像过山车一样,忽高忽低,让人摸不着头脑。购房后三年内出售,税率最高可达30%,这看似是对短期投机行为的严厉打击。然而,一旦持有超过六年,税率却降至5%,这又鼓励了长期囤房行为。这种税率结构,与其说是为了抑制炒房,不如说是为了照顾不同利益集团的诉求。

更令人诟病的是,政府经常随意调整 RPGT 的税率,没有任何预兆,也没有任何合理的解释。今天宣布提高税率,明天又宣布降低税率,让市场参与者无所适从。这种政策的随意性,不仅损害了政府的公信力,也加剧了市场的恐慌情绪。

那些炒房者,他们消息灵通,总能提前得知政策的变化,从而在政策调整之前,抢先抛售或者购入房产,从中渔利。而那些刚需族,他们信息闭塞,往往是最后一个知道消息的人,只能眼睁睁地看着房价上涨,望房兴叹。

这种 RPGT 政策,与其说是为了抑制炒房,不如说是为了给炒房者提供机会。它让炒房者赚得盆满钵满,让刚需族望房兴叹。这难道不是炒房者的天堂,刚需族的地狱吗?税率的摇摆,究竟是政策的随意性,还是利益的博弈?

进出口税:贸易保护的幌子,利益输送的暗道

关税同盟的真相:谁是受益者?谁是牺牲品?

马来西亚的进出口税,打着促进贸易、保护国内产业的旗号,实则暗藏着利益输送的玄机。各种关税同盟、自由贸易协定,看似是为了实现互利共赢,但仔细分析,受益者往往是少数权贵阶层,而牺牲品则是广大的消费者和中小企业。

马来西亚与东盟国家之间实行的特惠关税,工业产品的进口税率在0-5%之间,这看似降低了进口成本,促进了区域贸易。然而,这种特惠关税,往往只惠及那些与东盟国家有密切贸易往来的大型企业。这些企业可以利用特惠关税,从东盟国家进口廉价商品,然后在马来西亚高价出售,赚取巨额利润。而那些无法享受到特惠关税的中小企业,则面临着更高的进口成本,竞争力受到削弱。

与日本、中国、韩国、澳大利亚等国家签订的自由贸易协定,也存在着类似的问题。这些协定往往包含着复杂的条款和条件,只有那些拥有专业知识和强大资源的大型企业,才能充分利用这些协定,获得贸易优势。而那些缺乏专业知识和资源的中小企业,则难以从中受益。

更令人担忧的是,一些自由贸易协定,可能会对马来西亚的国内产业造成冲击。例如,如果马来西亚允许大量廉价的外国农产品进入国内市场,那么马来西亚的本土农业将会面临严峻的挑战。

这种关税同盟和自由贸易协定,与其说是为了促进贸易,不如说是为了给大型企业提供机会。它让大型企业赚取巨额利润,让中小企业面临困境,让国内产业受到冲击。这难道不是贸易保护的幌子,利益输送的暗道吗?关税同盟的真相,究竟是谁是受益者?谁又是牺牲品?

资源出口的迷思:竭泽而渔,后患无穷?

更令人痛心的是,马来西亚对原油、原木、锯材和原棕油等资源性产品出口征收出口税,看似增加了政府的财政收入,实则是一种竭泽而渔的行为,对国家的长期发展造成了严重的损害。

对资源性产品征收出口税,短期内可以增加政府的财政收入,缓解财政压力。然而,长期来看,这种做法会鼓励企业过度开采资源,导致资源枯竭。一旦资源枯竭,马来西亚的经济将会失去重要的支撑,面临严重的危机。

更严重的是,过度开采资源会对环境造成严重的破坏。例如,过度砍伐森林会导致水土流失、气候变化等问题。过度开采石油会导致环境污染、生态破坏等问题。这些环境问题,会对人民的健康和生活造成严重的影响。

而且,马来西亚出口的资源性产品,往往是初级产品,附加值低。这意味着,马来西亚只能在国际贸易中扮演廉价劳动力和资源提供者的角色,无法提升自身的产业结构,实现经济转型。

这种对资源性产品出口征收出口税的做法,与其说是为了发展经济,不如说是为了满足短期的财政需求。它是一种竭泽而渔的行为,对国家的长期发展造成了严重的损害。这难道不是资源出口的迷思吗?竭泽而渔,最终只会后患无穷。

加密货币:监管的真空,投机的乐园

加密货币的定性:货币?商品?还是...?

在马来西亚,加密货币的地位一直处于一种暧昧不明的状态,监管机构对其定性摇摆不定,既不承认其为法定货币,又将其中的一部分视为“数字资产”纳入监管。这种模棱两可的态度,为加密货币的投机行为提供了滋生的土壤,也让投资者面临着巨大的风险。

马来西亚国家银行 (BNM) 宣布加密货币不被视为法定货币,这意味着加密货币在马来西亚不具备法偿资格,不能用作官方支付手段,商户也没有义务接受加密货币支付。这在一定程度上限制了加密货币在现实生活中的应用,也降低了其作为货币的价值。

然而,马来西亚证券委员会 (SC) 却将加密货币中的一部分,特别是具有融资或投资特征的加密货币,视为“数字资产”,并纳入《资本市场与服务法令》(CMSA) 的监管框架。这意味着,这些加密货币被视为一种证券,其发行和交易活动必须获得监管部门的批准。

这种双重标准的监管方式,让市场参与者感到困惑。一方面,加密货币不被认为是货币,无法用于日常支付;另一方面,某些加密货币又被视为证券,受到严格的监管。这两种截然不同的定性,让加密货币的地位变得十分尴尬。

更重要的是,这种监管的不确定性,为加密货币的投机行为提供了机会。由于缺乏明确的法律框架,加密货币市场充满了各种欺诈行为和非法活动。一些不法分子利用加密货币进行洗钱、非法集资等犯罪活动,给投资者造成了巨大的损失。

这种对加密货币的定性,与其说是为了维护金融稳定,不如说是为了方便监管。它既没有明确禁止加密货币,也没有给予其明确的法律地位,而是采取了一种模棱两可的态度。这难道不是监管的真空吗?这难道不是投机的乐园吗?加密货币的定性,究竟是货币?商品?还是…?

加密货币税收制度:模糊的边界,混乱的规则

如何征税:拍脑袋决策?还是...?

马来西亚加密货币税收制度的现状,可以用“一团乱麻”来形容。税务局至今未发布任何明确的加密货币交易征税指南,导致税收规则模糊不清,征税方式随意性强,简直就像是拍脑袋决策,严重损害了纳税人的合法权益。

虽然马来西亚目前对个人持有的加密货币不征收资本利得税,但如果是从事相关业务(如加密货币买卖的企業或個體),相关收益可能被视为营业收入,需要纳税。这种看似明确的规定,实际上却充满了争议。

关键在于,如何界定“从事相关业务”?什么样的行为才会被认定为加密货币买卖的“企业或个体”?税务局并没有给出明确的答案,而是采取了一种模糊不清的解释,赋予了税务官员极大的自由裁量权。

如果一个人只是偶尔买卖一些加密货币,是否会被认定为“从事相关业务”?如果一个人长期持有加密货币,但偶尔也会进行一些交易,是否会被认定为“从事相关业务”?这些问题,都没有明确的答案。

更令人担忧的是,税务局可能会尝试将申请人归类为“日內交易者”,即使他本人并不从事活跃交易。只要加密货币活动符合税务机机关所列的任何一种情况,例如持有加密货币的数量较大、持有时间较短、交易频率高等,就可能被认定为日內交易者,从而需要缴纳个人所得税。

这种“口袋罪”式的规定,让纳税人感到无所适从。他们不知道自己的哪些行为会触犯税法,也不知道自己应该如何申报税款。这种税收制度,与其说是为了规范加密货币交易,不如说是为了给税务部门制造寻租空间。这难道不是拍脑袋决策吗?背后又隐藏着怎样的利益纠葛?

计税方式:谁说了算?

即使纳税人被认定为需要履行纳税申报义务的加密货币交易者,其应税收益的计算方式也并不明确,依然存在着很大的争议。在马来西亚现行税務框架下,仅从事加密貨幣日內交易的主體需履行納稅申報義務,其應稅收益的計算遵循相對簡明的規則:即以加密貨幣處置價格扣除其成本基准(即取得成本)後的差額確認為應納稅所得額。

然而,对于以加密货币形式接收交易对价的纳税人,如何确定加密货币的公允市场价值,依然是一个难题。是按照交易时的市场价格计算,还是按照申报时的市场价格计算?税务局并没有给出明确的指导。

更复杂的是,如果纳税人最初基于投资目的购入比特币,后又将其用于偿还债务等交易场景,那么这种行为是否会触发税务性质的重新认定,从而导致课税基础的动态调整?

此外,纳税人在从事加密货币交易过程中产生的各种费用,例如交易手续费、钱包管理费等等,是否可以进行税前抵扣?税务局也并没有给出明确的规定。

这种计税方式的模糊不清,让纳税人感到无所适从。他们不知道应该如何计算自己的应纳税所得额,也不知道应该如何进行纳税申报。在这种情况下,纳税人很容易出现误报、漏报的情况,从而面临税务部门的处罚。计税方式的制定,到底是谁说了算?背后又存在着怎样的利益博弈?

加密监管框架:亡羊补牢,为时已晚?

监管的滞后性:永远慢半拍?

马来西亚在加密货币监管方面,一直处于一种滞后的状态。市场早已风起云涌,监管却姗姗来迟,总是慢半拍,导致加密货币市场乱象丛生,投资者权益难以得到有效保障。这种监管的滞后性,究竟是出于谨慎考虑,还是能力不足,亦或是另有隐情?

早在2014年,马来西亚国家银行 (BNM) 就宣布加密货币不被视为法定货币,并且不监管其应用。然而,在当时,加密货币市场已经开始逐渐兴起,各种加密货币交易平台和项目如雨后春笋般涌现。如果监管部门能够及时介入,制定合理的监管规则,或许可以避免后续出现的诸多问题。

直到2018年,BNM才发布了《关于虚拟货币交易所的反洗钱与反恐融资(AML/CFT)政策指南草案》,将提供加密货币服务的平台列为 “申报机构”,要求其执行严格的客户身份验证、交易记录保存和可疑交易上报制度。然而,此时加密货币市场已经经历了多次暴涨暴跌,大量的投资者已经遭受了损失。

2019 年,SC 宣布了新的数字货币监管规则,首次将具有证券特征的数字货币纳入《资本市场与服务法令》监管范围。然而,此时 DeFi (去中心化金融)、NFT (非同质化代币) 等新兴加密资产形式已经开始崭露头角,监管部门再次落后于市场的发展。

2024年,SC 对《数字资产指南》进行了修订,但依然未能解决加密货币税收制度模糊不清、监管规则不明确等问题。

这种监管的滞后性,让加密货币市场长期处于一种无序的状态。各种欺诈项目、跑路事件层出不穷,投资者权益难以得到保障。等到监管部门终于姗姗来迟,亡羊补牢之时,市场可能早已发生了翻天覆地的变化,曾经的问题早已不再是问题,新的问题又会层出不穷。监管的滞后性,注定让马来西亚在加密货币的竞争中处于劣势。

双轨监管的困境:左右互搏?

马来西亚加密货币监管体系,采取了一种双轨制模式,由证券委员会 (SC) 和国家银行 (BNM) 分别负责加密货币的证券属性监管与支付、反洗钱等金融稳定领域管理。然而,这种双轨制模式,却面临着协调困难、权责不清等问题,容易导致监管真空和监管重复,甚至出现左右互搏的尴尬局面。

SC 主要负责监管具有证券性质的数字资产,例如通过 ICO (首次代币发行)、IEO (首次交易所发行) 进行募资的项目。然而,对于那些不具备证券性质的加密货币,SC 并不负责监管。

BNM 主要负责监管加密货币支付、反洗钱等金融稳定领域。然而,对于加密货币的交易、投资等行为,BNM 并不负责监管。

这种权责不清的监管模式,容易导致监管真空。例如,一些加密货币项目既不具备证券性质,又没有涉及支付行为,那么这些项目就可能处于监管的盲区,从而为欺诈行为提供了机会。

更糟糕的是,SC 和 BNM 之间的协调机制并不完善,容易导致监管重复,甚至出现左右互搏的局面。例如,如果一个加密货币项目既涉及证券发行,又涉及支付行为,那么这个项目可能同时受到 SC 和 BNM 的监管,需要满足两套不同的监管要求。这无疑增加了企业的合规成本,也降低了监管效率。

这种双轨监管模式,与其说是为了加强监管,不如说是为了分摊责任。它既没有解决加密货币监管的所有问题,反而制造了新的问题。这种左右互搏的监管模式,最终只会让马来西亚在加密货币的竞争中失去优势。

信用卡优惠

MORE>-

信用卡副卡消费记录查询:主卡持卡人权限及方法详解

在银行信用卡体系中,主卡持卡人能否查询副卡的消费记录?答案是肯定的。...

-

Ripple 诉讼案最新进展:法院驳回被告动议,专家证词存争议

美国地区法院法官针对RippleLabsInc诉讼案中的多项...

-

企业银行账户资金频繁流动:风险与应对

企业银行账户资金往来频繁是商业活动中的常见现象,但其背后可能隐藏着风...

-

现货黄金市场中的庄家操纵:识别、影响及应对策略

现货黄金市场,尽管相对成熟和规范,但仍存在庄家操纵的可能性。识别庄家...

-

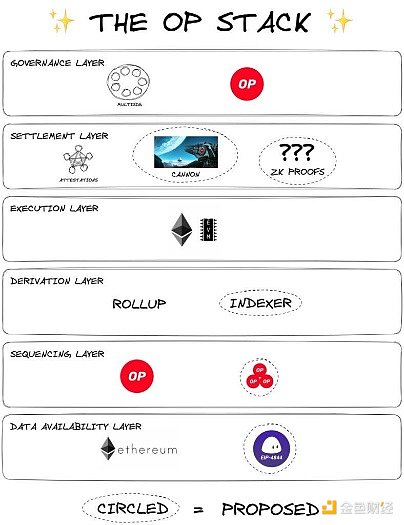

Superchain的崛起:以太坊L2的统一力量

Superchain的起源及推动力以太坊的L2领域曾经是一个由一...

- 最近发表

-

- 民生航旅联名卡深度解析:消费金融新范式,个性化出行体验与用户粘性提升

- 蔡依林也关注!长虹空调重塑家居幸福感,孙兴慜、林志傑式创新,攻克新冠症状难题

- 香港通過穩定幣法案,監管機制完善,媲美NBA MVP爭奪,或成虛擬資產中心新動力,類似中鋼紀念品具實用價值。

- B站財報逆襲與港股回購潮:年輕人經濟崛起,誰在護盤抄底?

- 520優惠後明星電力股價異動:資金、融資、基本面與板塊隱憂新聞分析

- 昊海生科520股價解析:主力游資博弈,融資融券透露玄機

- 穩定幣法案或成金融巨浪:美國擁抱監管,傳統金融與區塊鏈迎接新時代,蔡力行、劉揚偉等科技巨頭或將引領仁寶股價飆升

- Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

- 520後華爾街巨鱷組團調研國芯科技:汽車晶片國產替代與RISC-V戰略佈局,總統府也關注

- 楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?